Su Fukushima e le sue conseguenze si è scritto e si

continua a scrivere molto. Esperti, alcuni reali, altri presunti o che si

presentano come tali, continuano ad inondarci di dati spesso contrastanti l’uno

con l’altro, a seconda della tesi che si vuole sostenere, spaesando il lettore

medio.

La verità su ciò che sta accadendo a Fukushima ha miriadi

di sfaccettature e prenderle tutte in considerazione per disegnare un quadro il

più possibile oggettivo e coerente è un’impresa impossibile a farsi.

Per cercare di tracciare una visione d’insieme (ma pur

sempre parziale e non esaustiva) di ciò che è oggi la situazione attorno alla

zona interessata al disastro, abbiamo cercato di sintetizzare i resoconti,

pubblicati di recente, delle uniche sei commissioni d’inchiesta ufficiali che

hanno svolto indagini approfondite sull’incidente accaduto nel marzo 2011 alla

centrale di Fukushima Daiichi 1.

Pur non riuscendo a chiarire al di fuori di ogni

ragionevole dubbio ciò che è accaduto a Fukushima, le relazioni delle squadre

scientifiche hanno evidenziato la drammatica condizione in cui versa la

centrale ipotizzando disastrose conseguenze nel caso i tecnici non riescano a

risolvere i problemi che stanno mettendo a rischio la salute di centinaia di

migliaia di giapponesi.

- La

centrale di Fukushima Daiichi

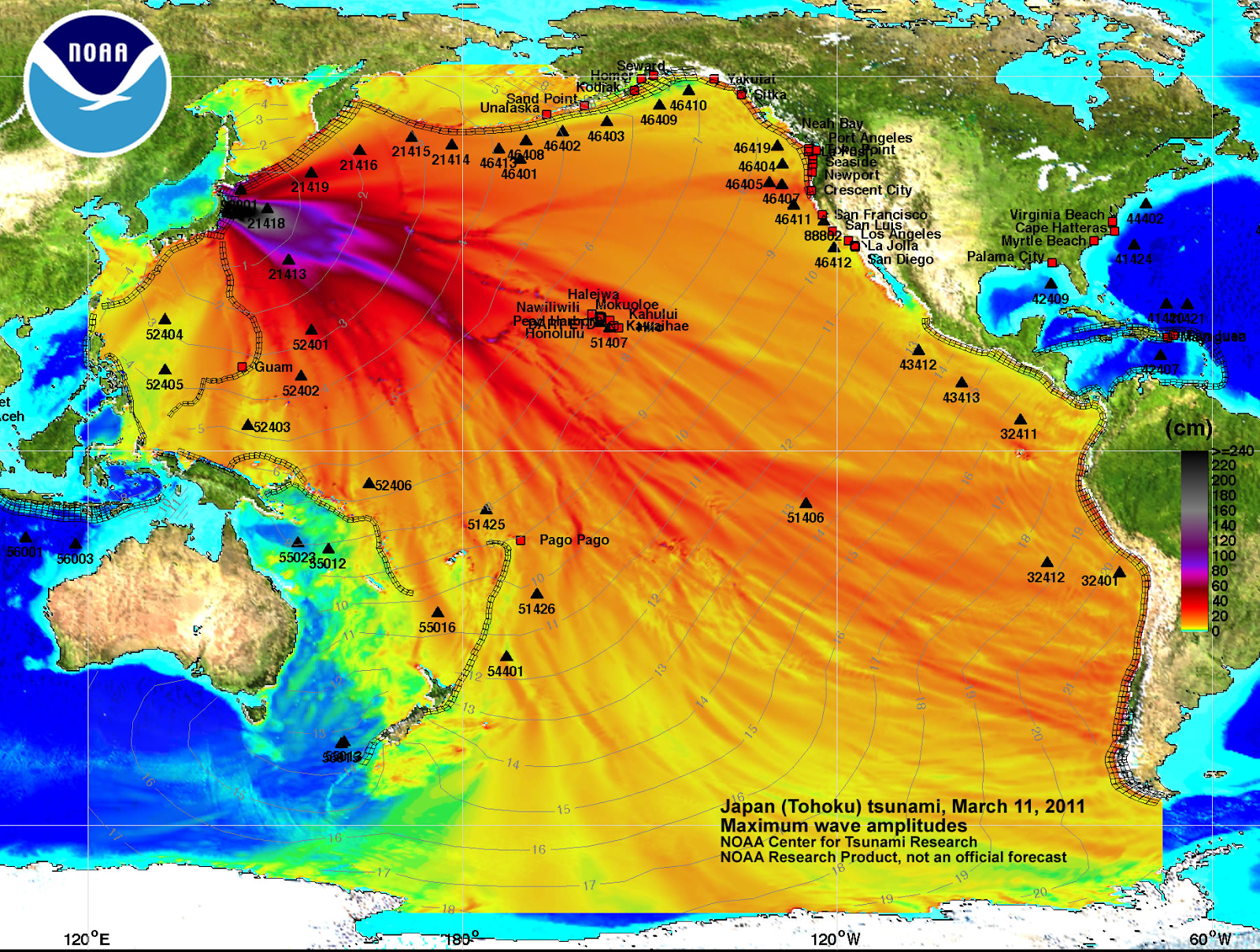

Per inquadrare la situazione occorre fare un salto

indietro, sino a quel fatidico 11 marzo 2011, quando un terremoto di magnitudo

9.0, seguito da uno tsunami, ha colpito le regioni settentrionali della costa

pacifica giapponese ed in particolare le prefetture di Miyagi e di Fukushima.

In quest’ultima provincia sorgono due centrali nucleari, Fukushima Daiichi e

Fukushima Daini (Fukushima Uno e Fukushima Due) con un potenziale di produzione

energetica totale pari a 9,1 GW (4,7 GW per Fukushima Daiichi e 4,4 GW per Fukushima

Daini).

I danni maggiori sono occorsi alla prima centrale,

alimentata da sei reattori (Unità-1, 2, 3, 4, 5, 6), tutti costruiti negli anni

Settanta, quattro dei quali hanno subito danni tali da indurre il governo a far

evacuare 150.000 persone lungo una lingua di terra che penetra verso

l’entroterra per circa trenta chilometri.

Cinque dei sei reattori di Fukushima Daiichi utilizzano

come combustibile nucleare pellets di ossido di uranio contenuti in barre di

zirconio lunghe 3,7 metri, mentre il reattore numero 3 è alimentato con il

cosiddetto MOX (combustibile ad ossidi misti), in cui l’uranio 235 è miscelato

con altri materiali fissili, tra cui il plutonio.

La temperatura all’interno del reattore è mantenuta bassa

dall’acqua di raffreddamento, ma una volta che la temperatura del combustibile

raggiunge i 1.200°C, lo zirconio reagisce con il vapore acqueo dissociando la

molecola dell’acqua in idrogeno e ossigeno. Se l’idrogeno raggiungesse una concentrazione

minima del 4%, sussisterebbe il rischio che si formi un’atmosfera infiammabile,

con possibilità di esplosione. Questo è quanto si suppone sia accaduto nei

reattori 1,2 e 3.

- Cosa

è accaduto a Fukushima l’11 marzo 2011?

Sino ad oggi era dato come assodato che fosse stata

unicamente l’onda dello tsunami a provocare il black-out dei generatori che

pompavano l’acqua di raffreddamento nei reattori. La commissione NAIIC, formata

da un gruppo di esperti guidati dal professor Kurokawa, della Tokyo University,

ha, invece, ipotizzato che, almeno un generatore, si sia fermato a causa del

terremoto, il quale avrebbe causato la rottura del condotto dell’acqua e la

conseguente interruzione del raffreddamento dell’Unità-1.

L’ipotesi sarebbe avvalorata da un’attenta valutazione

della tempistica dell’incidente e dal fatto che il movimento tellurico, oltre

ad essere stato violentissimo, avrebbe avuto una durata di 180 secondi,

sottoponendo l’impianto a sollecitazioni di intensità almeno doppia rispetto a

quelle per cui era stato strutturato.

La tecnica di indagine della NAIIC (o Kokkai Jokoko) si

basa sul fatto che i generatori diesel si sarebbero fermati, secondo le

registrazioni TEPCO, la compagnia elettrica che gestiva la centrale, alle 15.35

nel Sistema A dell’Unità-1, alle 15.37 nel Sistema B dell’Unità-1 e alle 15.38

nei Sistemi A e B nell’Unità-3. Sempre secondo la TEPCO, la prima onda anomala,

alta 4 metri, avrebbe raggiunto l’impianto alle 15.27, mentre la seconda, che

avrebbe causato il black-out dei generatori superando la barriera di protezione

di 7,5 metri, sarebbe giunta alle 15.35.

In realtà la Kokkai Jikoko avrebbe appurato che

all’orario indicato dalla TEPCO, le onde erano ancora a 1,5 chilometri dalla

costa ed avrebbero impiegato altri 2-2,5 minuti per raggiungere la centrale e

qualche decina di secondi in più per inondarla.

La valutazione, che ha un suo punto debole nel fatto di

basarsi su tempistiche non certe (si parla di discrepanze di pochi minuti),

giustificherebbe, però, il fatto che la fusione del reattore dell’Unità-1 sia

avvenuta prima e più velocemente degli altri reattori.

Quel che è certo è che il combustibile ha fuso il cuore

del reattore per penetrare sino alla pavimentazione del contenitore secondario.

Nell’impossibilità di verificare lo status attuale della situazione, si presume

che il combustibile nucleare abbia continuato a sprofondare nel pavimento

(nessuno, però, può verificare simile ipotesi dato che le radiazioni

all’interno dell’Unità-1 sono più del doppio rispetto a quelle dell’Unità-3)2.

Il telone di poliestere che ricopre il container

dell’Unità-1 ha,

sino ad oggi, impedito a gran parte delle radiazioni, di fuoriuscire all’aria,

ma nelle prossime settimane il telo dovrà essere rimosso per permettere la

rimozione dei detriti e la TEPCO

ha fatto sapere che solo nel 2017 l’edificio verrà di nuovo isolato. Nel

frattempo è logico prevedere che l’area attorno al contenitore subirà un

notevole aumento di livelli di radioattività.

- Cosa

sta avvenendo a Fukushima?

Per mantenere stabilmente basse le temperature dei

reattori 1-2-3, viene continuamente immessa acqua di raffreddamento addizionata

a boro (il boro serve come assorbitore di neutroni che si sprigionano dalla

reazione nucleare). Il liquido, dopo essere passato nei reattori, viene

raccolto e fatto passare attraverso filtri che trattengono alcuni dei composti

radioattivi di cui è inquinata. Recentemente, la TEPCO ha iniziato un test

sperimentale, chiamato ALPS, che consentirebbe di rimuovere 63 radionuclidi,

tra cui il trizio, ma non altri prodotti di fissione come il cesio, lo

stronzio, l’uranio ed il plutonio che continuano, così, ad essere dispersi

nell’aria e nel mare.

Dopo questo passaggio, l’acqua è pronta per essere

rimessa nel circuito di raffreddamento. Le numerose falle dell’impianto

idraulico, lungo in totale 4 chilometri, causano, però, perdite che i tecnici

non sono ancora riusciti ad identificare. L’acqua che si disperde impregna il

terreno sottostante rammollendolo e destabilizzando le fondamenta degli

edifici.

L’unità che più preoccupa i tecnici è la numero 4 che,

all’epoca dell’incidente era ferma per permettere la sostituzione del

combustibile nucleare. Tutte le barre erano state rimosse e stoccate nella piscina

del combustibile spento, dove ancora oggi giacciono 1.331 barre di combustibile

esaurito e 204 barre di combustibile non ancora utilizzato. Il 15 marzo 2011

l’Unità-4 ha

subito un’esplosione lasciando le barre di combustibile nella piscina di stoccaggio

esposte all’aria. Non è ancora nota la causa dello scoppio, dato che l’Unità-4

non era in funzione, ma le commissioni ipotizzano un flusso anomalo d’idrogeno arrivato

nell’edificio attraverso il condotto collegato all’Unità-3. Un eventuale crollo

dell’edificio 4 con incendio del combustibile nucleare, rappresenterebbe lo

scenario peggiore che possa capitare a Fukushima. Se questo dovesse accadere si

dovrebbe provvedere all’evacuazione di 10 milioni di persone entro un raggio di

250 Km

dalla centrale e la sospensione dei giochi Olimpici previsti per il 2010 a

Tokyo. La radioattività totale rilasciata dall’Unità-4 è equivalente a quella

di tutti e tre gli altri reattori.

Nonostante l’Unità-2 abbia subito meno danni degli altri

edifici a causa del terremoto e dello tsunami, l’esplosione della vicina Unità-1 ha causato il crollo di una

parte dell’edificio. Questo ha provocato una consistente fuoriuscita di

elementi radioattivi, con punte anche quasi sette volte superiori a quelle

dell’Unità-1 (72,9 Sv/h rilevata nel marzo 2013).

Con tali dosi ogni attività umana all’interno e nei

pressi del reattore 2 è impossibile.

Quello che si sa di sicuro è che c’è una grossa perdita

del liquido di raffreddamento pompato nel vessel del reattore. Tale perdita

impedisce al reattore di raffreddarsi, così che la temperatura misurata alla

base del vessel è superiore agli altri reattori (circa 39°C).

L’Unità-3 è l’edificio che, più di altri, ha subito danni

a causa del black-out.

Per prevenire esplosioni la TEPCO, immediatamente dopo

l’accaduto incidente, ha aperto le valvole di scarico del reattore due volte, senza

però poter evitare l’accumulo della pressione a causa dell’idrogeno formatisi. Il

contenitore primario è scoppiato sette ore dopo il secondo spurgo.

L’esplosione è stata molto più violenta rispetto a quelle

avvenute negli altri due reattori, tanto che i detriti scagliati dall’Unità-3

sono stati ritrovati anche presso l’Unità-5.

La veemenza dello scoppio è stata tale da indurre

l’esperto nucleare Arnie Gundersen ad ipotizzare che ci sia stata una

mini-esplosione nucleare. Non c’è modo di verificare l’ipotesi di Gundersen

(solo nel 2015, quando potranno essere ispezionate le barre di combustibile si

avranno risposte a queste teorie), ma l’intensità dell’esplosione potrebbe far

pensare che qualcosa di simile possa essere avvenuto.

- Le

radiazioni e le perdite di acqua

Le sei commissioni d’inchiesta concordano che le falle

nei condotti di raffreddamento hanno causato la dispersione di radioattività

nell’ambiente pari a 276 PBq per il Cesio-137 (una quantità pari al 40% della

radioattività potenziale contenuta nei reattori) e a 23-33 PBq per lo Stronzio-90

(pari al 4,4-6,3% della radioattività potenziale contenuta nei reattori)3

(valori stimati al novembre 2012).

Sebbene sia in diminuzione, il rilascio di radioattività

nelle acqua dell’oceano continua. Se nell’estate 2011 il rilascio medio del Cesio-137

era di 93 GBq al giorno, nell’estate 2012 era sceso a 8,1 GBq al giorno.

Il problema maggiore è rappresentato dalla quantità di

acqua di raffreddamento immessa nelle Unità 1, 2 e 3: 400 tonnellate al giorno.

Non potendo scaricarla a causa dell’alta radioattività in essa contenuta, la

TEPCO ha approntato dei serbatoi di stoccaggio che, al maggio 2013, ne

contenevano 380.000 tonnellate con un contenuto totale di Cesio-137 pari a 2,5

volte quello rilasciato dall’incidente di Cernobyl. Al ritmo attuale si stima

che, entro il 2015, l’acqua immagazzinata nei contenitori salirà a 600.000

tonnellate.

Per far fronte alle perdite d’acqua, la Kajima

Co, la stessa ditta che ha costruito i reattori nucleari della centrale e specializzata

anche nel sigillare le infiltrazioni d’acqua delle falde presenti nelle miniere

e nelle metropolitane, avrebbe proposto la costruzione di una tundra

artificiale che consisterebbe in contenitori immersi per 20-30 metri nel terreno, in

cui verrebbe fatto passare liquido criogenico (presumibilmente azoto), che

gelerebbe il terreno circostante imbrigliando l’acqua. Il sistema, ammesso che

funzioni, sarebbe dispendioso perché comporterebbe un assorbimento enorme di

energia al fine di poter mantenere il terreno a temperatura ben al di sotto

dello zero termico, per almeno dieci anni.

Al marzo 2013, alla centrale di Fukushima Daiichi sono

stati impiegati 26.942 lavoratori di cui 3.710 della TEPCO e 23.232 dipendenti

di ditte appaltatrici. Di questi, almeno 167 sono stati contaminati: 9 hanno

mostrato livelli di radioattività superiori a 200 mSv in 2 anni, il restante ha

assorbito radioattività tra i 100 ed i 200 mSv in 2 anni.

L’80% del personale ha ricevuto dosi di radiazioni

inferiori ai 20 mSv in 2 anni (i limiti di esposizione sono fissati a 100 mSv

per 5 anni ed un massimo di 50 mSv per un anno di attività).

I livelli di radioattività, in raggi gamma, entro i

confini del sito nucleare di Fukushima Daiichi, è, oggi, compreso tra 0,9 e 7,8

mSv/anno.

Il governo giapponese ha classificato 101 municipalità in

8 prefetture all’interno della Scheduled Contamination Survey Zione (SCSZ),

un’area i cui livelli di radioattività sono compresi tra 1-20 mSv/anno,

Altre 11 municipalità rientrano, invece, nella Special

Contamitation Zone (SCZ), una zona di 235 Km2 i cui livelli di

radioattività sono maggiori di 20 mSv/anno.

Al luglio 2013 il 5% della SCSZ ed il 4% della SCZ è

stata decontaminata.

150.000 persone sono state evacuate in totale e di queste

130.000 sono state inserite nel programma di compensazione per i danni

ricevuti.

Note

1 – Le commissioni d’inchiesta ed i rispettivi rapporti

sono:

- K. Ohmae, “The

Last Conditions of Reboot: Final Report of the Investigation Project of the Fukushima Daiichi Accident”, Shogakkan

Publisher, 2012

- Rebuilt Japan

Initiative Foundation (RJIF), presieduta dal professor K. Kitazawa, ex

presidente della Japan Science and Technology Agency (JST), “The

Independent Investigation Commission on the Fukushima Nuclear Accident,

Investigation Report”, 1 March 2012.

- TEPCO,

“Fukushima Nuclear Accident Investigation Report”, 2012

- National Diet of

Japan Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission

(NAIIC), o “Kokkai Jikocho”, presieduta dal professore Emerito K. Kurokawa

della Tokyo University. NAIIC, “The Official Report of the Fukushima

Nuclear Accident Independent Investigation Commission”, The National Diet

of Japan, 5 July 2012

- Investigation

Committee of the Accident at Fukushima Nuclear Power Stations of Tokyo

Electric Power Company (ICANPS) o “Seifu Jikocho”, presieduta dal

professore Emerito Y. Hatamura dell’Università of Tokyo, 23 July 2012

- Fukushima

Nuclear Accident Independent Investigation Commission by Atomic Energy

Society of Japan, fine 2013

2 –

La situazione dei reattori di Fukushima al luglio 2013

|

|

Potenza (MW)

|

Numero barre di combustibile

|

Livelli

di radiazioni (mSv/h)

|

Acqua radioattiva (tons)

|

|

Unità-1

|

460

|

400

|

23-11.100

|

13.900

|

|

Unità-2

|

784

|

548

|

5-72.900

|

22.800

|

|

Unità-3

|

460

|

400 (32 MOX)

|

10-4.780

|

20.900

|

|

Unità-4

|

460

|

400

|

0,1-0,6

|

15.900

|

3 - 1 PBq = 1 petabecquerel o 1 milione di miliardi di

becquerels o 105 disintegrazioni al secondo

Copyright ©Piergiorgio Pescali